Le CEREMA a réalisé une étude sur l’accidentalité des deux-roues motorisés (2RM) dans deux départements : les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes. L’objectif ? Comprendre l’accidentologie des 2RM et améliorer les politiques de prévention routière. En milieu interurbain, certains itinéraires sont connus des motocyclistes mais la méconnaissance des routes ou le manque de marge de manœuvre entraînent fréquemment des accidents de 2RM. En milieu urbain, la perceptibilité des 2RM et l’anticipation des situations à risques, notamment en intersection ou lors d’un dépassement, sont les premières problématiques d’accidentalité contrairement au milieu interurbain.

L’accidentalité des deux-roues motorisés représente un enjeu important dans les départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes dont le souhait serait d’améliorer les conditions de sécurité en faveur des usagers de 2RM

Avec une importante fréquentation d’usagers en deux roues motorisés (2RM) dans les départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes, l’accidentalité de cette catégorie d’usagers constitue un enjeu majeur de sécurité routière. Les routes de montagne sont propices à des balades et privilégiées par les motocyclistes. Les usagers étrangers viennent aussi en profiter alors qu’ils sont plus ou moins familiers de cet environnement.

Les accidents impliquant un 2RM en milieu interurbain représentent 25% de l’ensemble des accidents corporels au cours des 6 dernières années dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Les itinéraires en milieu interurbain identifiés dans le cadre de cette étude représentent quant à eux 35% des accidents impliquant un 2RM en milieu interurbain.

L’exploitation du fichier accident (BAAC) et l’analyse des PV d’accidents ont permis de cerner les enjeux et de comprendre l’accidentalité des 2RM dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes en milieu urbain.

L’analyse des PV d’accidents et l’exploitation du fichier accident en milieu périurbain ont permis de cerner les enjeux et de comprendre l’accidentalité des 2RM

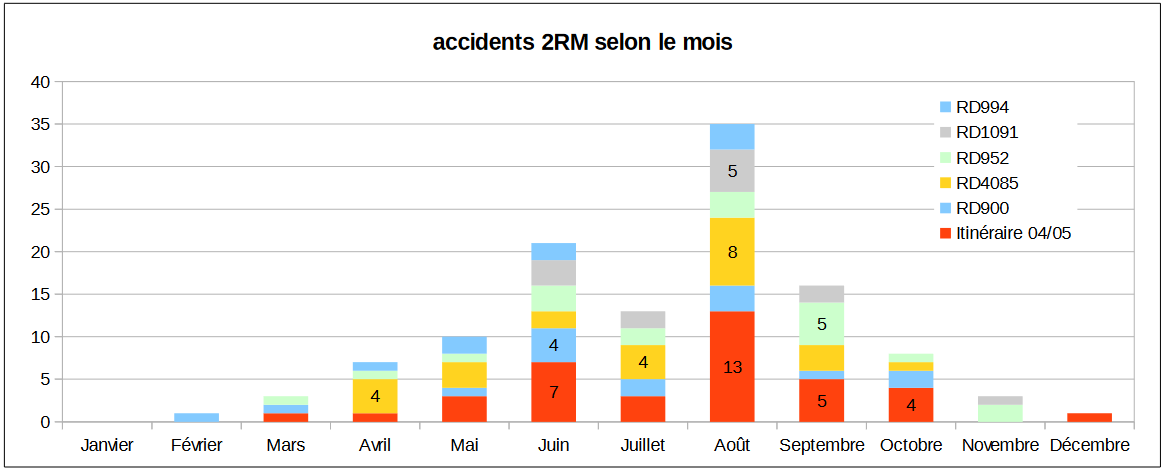

Les beaux jours attirent de nombreux usagers sur la route, l’accidentalité est le plus fort durant les beaux jours, de juin à août.

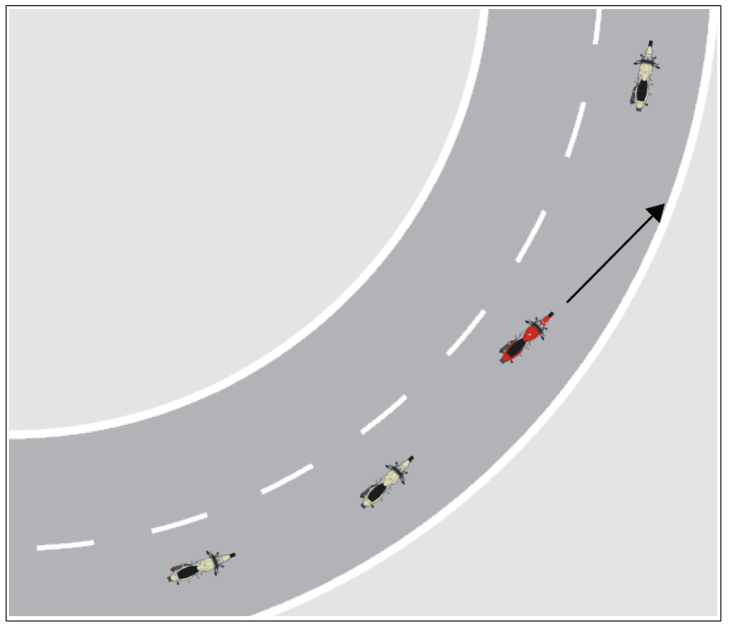

L’étude du CEREMA a permis d’identifier un profil essentiellement constitué d’usagers expérimentés qui conduisent leur moto depuis longtemps. Souvent bien équipés, ils circulent en groupe sur la route mais n’ont pas toujours une bonne connaissance de l’itinéraire emprunté. Ces usagers empruntent généralement les routes de montagne dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes toutefois leurs particularités restent parfois difficiles à appréhender.

En effet, l’étude rencontre une certaine difficulté à rétablir une situation critique en particulier sur une route courbée. La visibilité est parfois réduite à l’intérieur du tracé qui a tendance à se refermer. La présence de pierres sur la chaussée est aussi une des difficultés que les usagers doivent pouvoir anticiper sur la route. Le niveau de compétence des usagers conditionne l’issue d’une situation critique. Lorsque le 2RM est sur l’angle, la manœuvre de freinage est relativement délicate.

En conséquence, l’objectif principal de sécurité est d’inciter les usagers à préserver une marge de sécurité lors de leur conduite afin de faire face à toute situation accidentogène. Cela passe par :

- adapter son allure à l’approche des virages : si la visibilité est limitée ou si le rayon se réduit, il faut réduire sa vitesse. Le balisage renseigne les usagers sur la décélération nécessaire notamment entre des sections plus roulantes. La hiérarchisation du balisage est primordiale et doit être homogène sur un itinéraire.

- privilégier des trajectoires extérieures en entrée de courbe pour dégager le maximum de visibilité vers la sortie de la route. Les stages « trajectoires » seraient très bénéfiques pour les usagers.

- respecter les règles de roulage en groupe qui permettent de ne pas mettre en difficulté les usagers avec une moins bonne maîtrise que le reste du groupe, qui permet de préserver la visibilité en roulant en quinconce, en planifiant les itinéraires…

Autre solution, l’infrastructure peut également être optimisée dans l’amélioration de la sécurité des usagers :

- le balisage des virages, et notamment les plus difficiles ;

- les pierres et autres cailloux sur la chaussée : le patrouillage et les filets permettent de limiter leur présence sur la chaussée ;

- le marquage axial qui permet aux usagers de se positionner sur la chaussée en évitant le déport sur la voie opposée. Les usagers en 2RM prennent de l’angle dans les courbes, et peuvent avoir leurs roues dans leur voie mais le haut du corps sur la voie opposée, ce qui peut constituer une situation accidentogène, surtout si la visibilité est restreinte.

Les actions de communication sont importantes pour inciter les usagers à mieux détecter la présence de 2RM parfois difficile à apercevoir sur les routes

En milieu urbain, si la saisonnalité est marquée avec une accidentalité plus importante entre juin et novembre elle est particulièrement élevée à l’heure de pointe du soir. Le profil des impliqués n’est pas fixe mais la répartition des types de 2RM reste homogène.

L’analyse des PV d’accidents a permis de mettre en évidence des facteurs et des configurations relativement classiques en milieu urbain.

La problématique de perception du 2RM est un facteur qui revient le plus souvent lors d’un accident :

- Les 2RM ne sont pas facilement visibles par les autres usagers de la route à cause de leur faible gabarit. Cela doit donc être compensé par l’utilisation systématique des feux de croisement et éventuellement par le port de vêtements clairs. Par ailleurs, faire prendre conscience de cette difficulté aux usagers de 2RM devrait les inciter à donner plus de temps aux autres à travers une vitesse modérée et/ou la détection d’indices (regards des conducteurs de véhicule léger par exemple).

- les conducteurs de véhicule léger (VL) peuvent ne voir que ce qu’ils recherchent. Ainsi, si la recherche d’autres véhicules de grand gabarit est relativement évidente, celle des 2RM l’est probablement moins, vu le faible trafic qu’ils représentent. C’est donc la formation, la sensibilisation et surtout l’expérience qui pourraient permettre aux usagers de VL (et autres véhicules de grand gabarit) de les inciter à mieux détecter la présence de 2RM, notamment lorsqu’ils amorcent un changement de trajectoire.

Outre le comportement de chaque usager, les aménagements de l’infrastructure contribuent largement à la vitesse qu’ils adoptent. Certains aménagements censés modérer la vitesse et limiter les conflits en sectionnement n’ont pas une configuration qui leur permet d’atteindre cet objectif. C’est notamment le cas de certains carrefours giratoires, dont les rayons et le nombre de voies contraignent trop peu les trajectoires des usagers.

Par ailleurs, on observe classiquement une proportion non négligeable d’accidents se produisant alors que le 2RM remonte une file ou effectue un dépassement. Bien que difficile et peu opportun de proscrire cette pratique, il est en revanche essentiel de modérer la vitesse pour limiter la gravité du choc et favoriser les manœuvres d’urgence si besoin. La géométrie des aménagements, les largeurs des voies et les dispositifs de modération de la vitesse sont donc des outils qui permettent aux gestionnaires de voirie d’agir sur la sécurité des usagers de 2RM en milieu urbain.

Les actions de communication, les campagnes de sensibilisation et les ateliers post-permis sont des actions de prévention qui permettent de compenser en partie le manque d’expérience qui a été détecté dans un certain nombre d’accidents. Les principales situations à risques, telles que les franchissements de carrefours et les dépassements, pourraient particulièrement être portées à connaissance en milieu scolaire ou en milieu professionnel.