Conduite par le Cerema, cette étude s’intéresse au profil infractionniste des auteurs d’accidents corporels à partir des données du Fichier national du permis de conduire sur la période 1993-2020. L’objectif est de déterminer si les auteurs d’accident(s) routier(s), reconnus responsables par la justice (infraction enregistrée dans le fichier national du permis de conduire), présentent un profil différent des autres individus ayant commis une infraction enregistrée dans le fichier national du permis de conduire.

Le profil de l’infractionniste auteur d’accidents corporels : un homme, jeune, n’ayant pas suivi l’apprentissage anticipé à la conduite

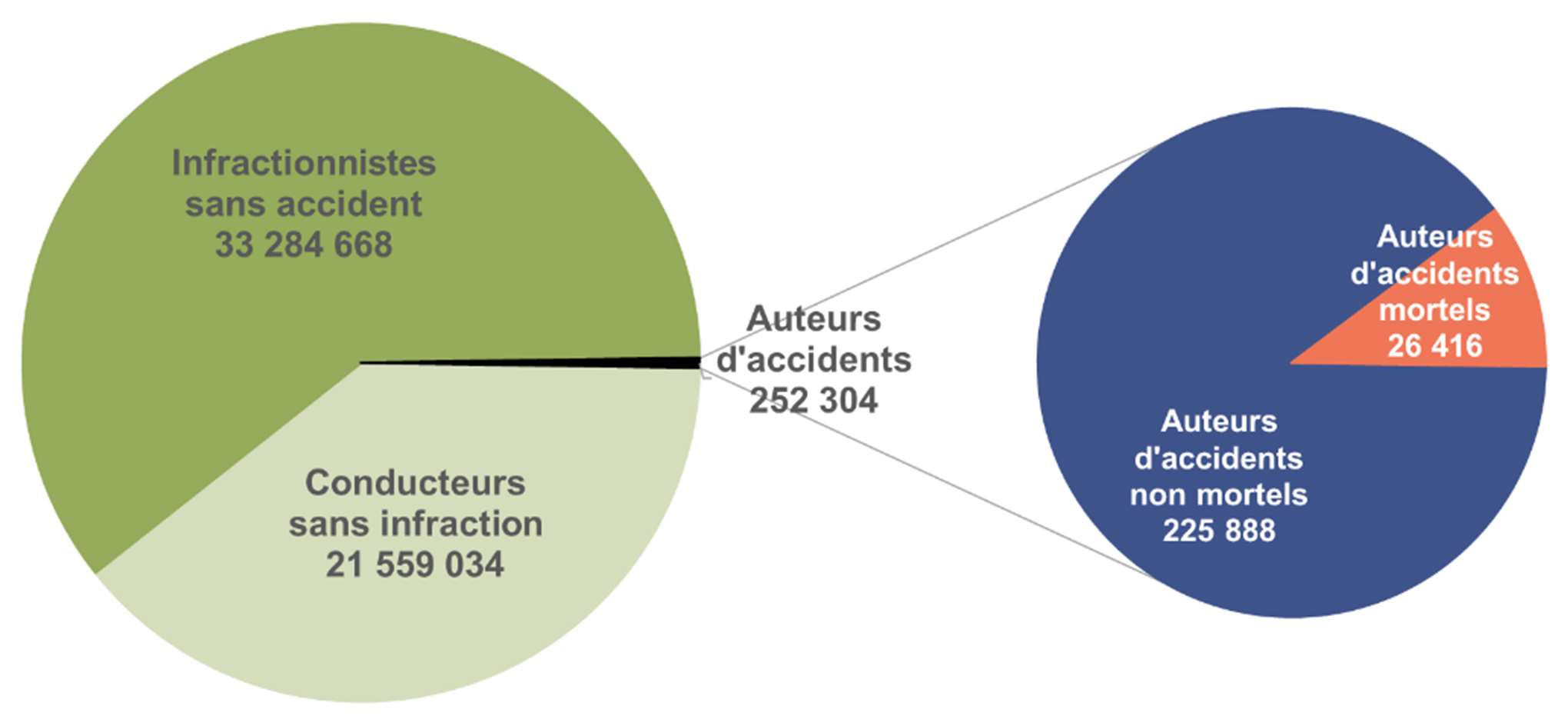

Sur les 55 millions d’automobilistes, 21 (soit 39 %) n’ont jamais commis d’infraction et 33 (60 %) sont des infractionnistes non responsables d’accidents corporels. 252 000 usagers (< 1 %) ont été reconnus responsables de leur accident par la justice. 10 % de ces accidents sont des accidents mortels. Seule une petite partie des détenteurs du permis reconnus sont responsables d’accidents mais tous les groupes ne sont pas représentés de manière homogène.

Figure 1. récapitulatif des différents groupes d'usagers

Source : Délégation à la sécurité routière, données du Fichier national du permis de conduire

17 % des auteurs d’accidents n’ont jamais commis d’autres infractions, ni avant ni après leur accident. Le profil type des 252 000 individus jugés responsables de leur accident entre 1993 et 2020, est un homme (3,4 fois plus de risque de provoquer un accident que les femmes), plutôt jeune (un quart des auteurs ont moins de 24 ans lors du 1er accident), ayant déjà commis une infraction à 6 points, et n’ayant pas suivi l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC). Puisque 2,3 usagers pour 1 000 ayant obtenu le permis sans AAC ont commis un accident contre 1,4 pour ceux ayant suivi l’AAC entre 2004 et 2020 (soit un sur-risque de 1,6).

Les auteurs d’accidents, corporels et mortels, commettent des infractions plus fréquemment et plus graves que les infractionnistes n’ayant pas causé d’accident.

Les femmes sont moins infractionnistes et sont aussi moins récidivistes que les hommes. Les femmes ayant causé un accident ont commis des infractions moins fréquentes, moins graves et plus tardivement que l’ensemble des auteurs d’accidents.

S’agissant des auteurs d’accidents corporels ou mortels dans leur ensemble, ils sont souvent ceux qui commettent des infractions plus fréquentes (1,7 fois plus que les autres infractionnistes), et plus graves que les autres infractionnistes (3 fois plus de chance de causer des infractions à 6 points). De plus, environ un tiers des responsables d’accident ont déjà eu des suspensions de permis et 17 % des auteurs d'accidents avec alcool avaient déjà commis une infraction impliquant de l’alcool dans les 5 ans précédents. Et les trois quarts des responsables d’accident commettent à nouveau une infraction après l’accident dans leur vie, et à nouveau plus fréquemment et plus gravement que les autres. Ainsi, le retour à l'infraction arrive dans les 5 ans pour les hommes contre 8 ans pour les femmes.

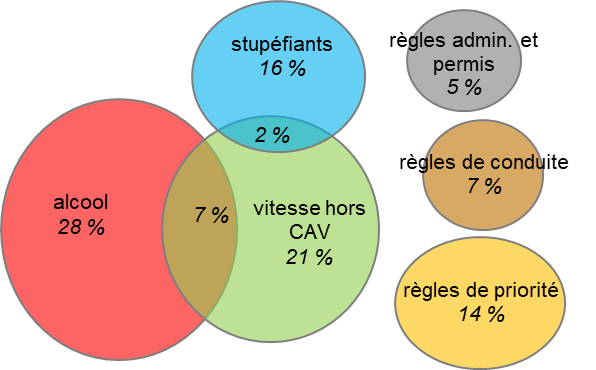

Les facteurs aggravants des responsables d’accident de la route : alcool, vitesse, stupéfiant et non respects des règles de priorité

Les deux-tiers des accidents recensés dans le Fichier national du permis de conduire (FNPC) présentent au moins un facteur aggravant (seulement la moitié pour les accidents causés par des femmes). Entre 2013 et 2017, les facteurs les plus récurrents dans les accidents mortels sont l’alcool (28 %), la vitesse (21 %), les stupéfiants (16 %) et le non-respect des règles de priorité (14 %). Dans les accidents non mortels, l’alcool est encore plus présent (37 %) alors que la vitesse et les stupéfiants le sont moins (13 % et 4 %). Les autres facteurs restent dans le même ordre de grandeur. Ces facteurs varient selon l’âge et le genre de l’auteur de l’accident. Ainsi, le facteur stupéfiant est plus important chez les jeunes de moins de 24 ans auteurs d’accidents mortels que l’ensemble des auteurs avec facteur aggravant (20 % contre 16 %), mais reste derrière l’alcool et la vitesse (24 % pour les deux). Chez les personnes âgées, c’est le non-respect des règles de priorité qui prédomine (43 %). Ce même facteur prédomine aussi chez les femmes responsables d’accidents mortels (26 %), devant l’alcool et la vitesse (respectivement 23 % et 20 %).

Remarque : certains accidents combinent l’alcool et les stupéfiants comme facteurs aggravants mais ne sont pas représentés sur ce graphique pour des questions de lisibilité.

Source : Schéma adapté par l’ONISR du rapport final du projet ACCI