Initialement dénommé ACCOMPAGNE, le projet « Développement d’un protocole d’évaluation de l’aptitude à la conduite chez des personnes présentant des troubles neurocognitifs : étude sur simulateur », est réalisé par l’Université Gustave Eiffel en collaboration avec l’hôpital des Charpennes (Hospices Civils de Lyon). L'objectif est de développer un protocole d’évaluation de l’aptitude à la conduite automobile sur un poste de conduite (mini-simulateur) et d'étudier la conscience de ses propres capacités et les performances de conduite des patients présentant un TNC.

L’impact des troubles neurocognitifs (TNC) sur la conduite

Les troubles neurocognitifs (TNC) correspondent à une « réduction acquise, significative et évolutive des capacités dans un ou plusieurs domaines cognitifs » (Haute Autorité de la Santé, 2018). Un TNC « majeur » (anciennement « démence ») signifie que le déclin cognitif a un retentissement important sur la vie quotidienne du patient. Une aide de la part d’un proche pour les activités complexes comme sur la gestion des finances, la prise de médicaments, l’utilisation des transports en commun est nécessaire.

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), les TNC peuvent avoir pour origine différentes pathologies telles que la Maladie d’Alzheimer (MA) et maladies apparentées (TNC d’origine vasculaire, associée à la maladie de Parkinson, dégénérescence lobaire fronto-temporale, maladie à corps de Lewy) (HAS, 2011, 2018). Les TNC peuvent toucher différentes fonctions cognitives à des degrés divers et leur évolution est très hétérogène entre les individus. Il est également possible que les patients présentant des TNC ne soient pas conscients de la présence, de l’ampleur et de l’évolution de leurs troubles cognitifs ainsi que des conséquences qu’ils peuvent engendrer au quotidien et notamment sur la conduite automobile. Ce phénomène, d’origine neurologique, est appelé l’anosognosie : le patient est dans l’incapacité de reconnaître ses propres difficultés (Stirati-Buron et al., 2008).

La conduite automobile, en apparence simple, s’apparente à une activité complexe car elle implique de nombreuses capacités visuelles, motrices et cognitives. Les personnes âgées présentant un TNC majeur ont un risque d’être impliquées dans une collision jusqu’à 4,5 fois plus élevé que des personnes âgées sans TNC. Ces patients, malgré leur perte d’autonomie et les conseils du médecin, continuent toutefois de conduire pour 22% d’entre eux (Foley et al., 2000). La présence de TNC mineurs (déclin cognitif avec préservation de l’autonomie) pourrait exposer à un risque supérieur d’accidents de la route mais ce résultat ne fait pas l’objet d’un consensus dans la littérature (Carr et al., 2000; Man‐Son‐Hing et al., 2007). En outre, bien que la présence d’un TNC mineur augmente le risque d’échouer à un test de conduite sur route, elle ne le garantit pas. En effet, les résultats indiquant des taux de réussite ou d’échec étaient presque équilibrés (Berndt et al., 2008). Certaines personnes avec des TNC mineurs pourraient donc continuer à conduire de façon sécuritaire pendant un certain temps, mais pas tous, ce qui nécessiterait donc des évaluations régulières (Ott et al., 2008).

Étant donné la forte progression des patients présentant des TNC majeurs dans le monde, passant de 35,6 millions de personnes en 2010 à 65,7 millions en 2030 (World Alzheimer Report) (Wimo & Prince, 2010), la problématique de la conduite automobile des patients avec TNC est un enjeu important de sécurité routière.

Règlementation en vigueur et tests pratiqués

En France, lorsqu’un conducteur - quel que soit son âge - d’un véhicule à moteur présente une affection médicale, telle que fixée par l’arrêté du 28 mars 2022, son aptitude médicale à la conduite doit être évaluée, conformément aux exigences de cet arrêté, par un médecin agréé par une préfecture pour l’aptitude médicale à la conduite. Ce médecin agréé rend ensuite un avis officiel au préfet sur l’aptitude à la conduite de ce conducteur. Cet arrêté dispose que les personnes ayant des troubles cognitifs en lien avec une pathologie neuro-évolutive type maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (MAMA) doivent obtenir un avis spécialisé sur leur aptitude à la conduite auprès d’une équipe pluriprofessionnelle qui comprend un ou plusieurs médecins spécialistes (neurologue, gériatre, psychiatre ou médecin Médecine Physique et de Réadaptation, dit MPR). Cet arrêté modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 indique désormais une incompatibilité définitive à conduire dès le début du stade 3 de l’échelle de Reisberg, stade qui permet une petite marge de manœuvre avant l’arrêt de la conduite pour les conducteurs de véhicules du groupe léger qui présentent des troubles cognitifs liés à ce type de pathologies neuro-évolutives – le groupe léger recouvrant les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire. En revanche, l’arrêt de la conduite pour les conducteurs de véhicules du groupe lourd (catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire ou conducteurs assimilés aux véhicules du groupe lourd comme les conducteurs de taxis, ambulance, auto-écoles…), qui présentent ce même type de troubles, est obligatoire, dès que le diagnostic est confirmé, quel que soit le stade de ces troubles.

A l’heure actuelle, l’évaluation de l’aptitude à la conduite se fait en plusieurs étapes. La personne réalise en général une consultation médicale, des tests neuropsychologiques standardisés évaluant certaines fonctions cognitives comme les fonctions exécutives, les capacités visuo-spatiales, la mémoire et dans certains cas, une mise en situation sur route avec un moniteur d’auto-école et/ou un ergothérapeute.

Ces dernières années, les professionnels de santé s’intéressent à l’utilisation de simulateur de conduite spécifique pour évaluer l’aptitude médicale à la conduite comme outil d’évaluation de la conduite et parfois comme outil de ré-entrainement ou d’accompagnement. Le simulateur de conduite offre en effet l’avantage d’évaluer le conducteur dans un environnement reproductible et contrôlé en assurant sa sécurité.

Protocole d’évaluation

Un « mini-simulateur » composé de 3 écrans d’ordinateur a été utilisé et des scénarios courts, portant sur différentes tâches de conduite, ont été réalisés (tâche de freinage, suivi de voiture, respect de vitesse, dépassement, conduite en milieu rural, conduite en ville) afin d’évaluer des capacités de conduite bien spécifiques. Deux groupes de personnes ont été inclus dans l’étude : un groupe de 25 patients présentant des TNC et un groupe contrôle de 28 personnes âgées. Des questions ont été posées juste après la réalisation de la tâche de conduite pour avoir le ressenti de la personne sur son propre comportement de conduite. Les mêmes questions ont été posées aux examinateurs afin de mesurer la conscience que les participants ont de leurs propres capacités de conduite. Cette évaluation de la conscience de ses propres capacités (en anglais « self awarness ») vient en complément de l’évaluation de la performance de conduite sur simulateur.

Résultats de l’étude finalisée en 2024

Les personnes présentant des TNC ont plutôt tendance à surestimer leur performance de conduite alors que les personnes âgées du groupe contrôle ont plutôt tendance à les sous-estimer. Plus spécifiquement, les personnes présentant des TNC ont des difficultés à estimer correctement leur performance de conduite dans la tâche de suivi de voiture, la conduite en milieu rural et la conduite en ville. Dans le scénario de conduite en ville, la différence entre les deux groupes au niveau du score de conscience est significative : les personnes avec un TNC surestiment leur performance de conduite alors que les personnes contrôles la sous-estiment. Il est possible que cette tâche de conduite en ville soit plus complexe pour les participants, quel que soit leur groupe puisqu’elle nécessite de la part du conducteur de réagir rapidement à une situation : freiner au feu orange, s’arrêter rapidement à l’apparition d’un piéton ou d’une voiture qui s’insère sur la voie. Toutes ces situations nécessitent des capacités cognitives telles que de la flexibilité mentale, de l’inhibition, ou de la vitesse de traitement.

De plus, les patients présentant des TNC ont des performances de conduite altérées par rapport aux personnes âgées du groupe contrôle dans la plupart des scénarios proposés. Celles-ci se traduisent globalement par une plus grande variabilité dans plusieurs aspects de la conduite : la vitesse, la tenue de voie, et l’angle du volant. Pendant la tâche de suivi, les patients présentant des TNC ont des difficultés à maintenir une distance constante et à garder le véhicule dans la bonne trajectoire. Pendant la tâche de respect de vitesse, ils conduisent plus lentement et ont des difficultés à maintenir une vitesse stable et à se positionner dans la voie. Pendant la tâche de dépassement de voiture, ils conduisent également plus lentement que les contrôles et ont des difficultés à contrôler la direction du véhicule. Ils sont plus proches du véhicule à dépasser ce qui indique des difficultés à anticiper correctement le dépassement. Pendant la conduite en milieu rural et la conduite en ville, le temps moyen pour réagir aux évènements inattendus n’est pas significativement plus long pour les personnes présentant un TNC par rapport aux personnes contrôles. De même, le groupe TNC ne présente pas significativement plus de collisions avec les évènements inattendus que le groupe contrôle. Lors de la tâche de freinage, les patients sont plus lents que les contrôles pour relâcher la pédale d’accélérateur à l’apparition du panneau STOP et sont également plus lents pour s’arrêter complètement suite à l’apparition de ce panneau. Ces deux résultats peuvent être attribués à un ralentissement de la vitesse de traitement chez les personnes présentant un TNC. Ces variables de conduite telles que la variabilité de la vitesse, la tenue de voie, l’angle du volant, le temps de traitement et le temps de freinage reflètent donc une plus grande difficulté des participants du groupe TNC à maintenir le véhicule dans la voie, à maintenir une vitesse constante, et à réagir rapidement aux différents évènements survenant sur la scène routière. Ces indicateurs de conduite sont donc cruciaux à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude à la conduite.

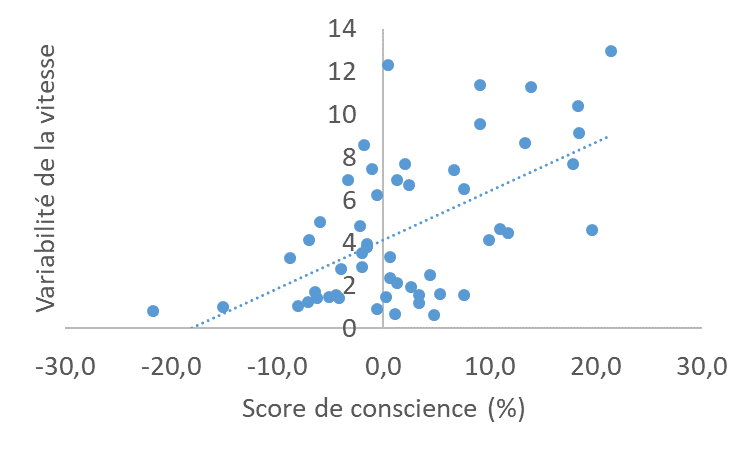

En outre, plus les personnes surestiment leur performance de conduite, plus les performances de conduite sont altérées. Ces associations ont été montrées dans les tâches de suivi de voiture, respect de la vitesse et de dépassement (voir exemple Figure 3). Ces résultats corroborent ceux de Fragiadaki et al. (2018) qui ont également observé que la capacité des patients avec un TNC mineur à évaluer leur propre performance de conduite semble compromise, avec une tendance à surestimer leur performance, en particulier dans les situations exigeantes d’un point de vue cognitif.

Enfin, il est aussi à noter que, l’utilisation d’un simulateur de conduite avec des scénarios normalisés permet de fournir des informations objectives, comparables d’une personne à l’autre afin d’évaluer les capacités de conduite de ces personnes (et notamment ses fonctions cognitives pendant un exercice de conduite).

Note de lecture : plus le score de conscience s’éloigne de zéro, moins l’auto-évaluation des performances de conduite est bonne. Plus le score est supérieur à zéro, plus il tend vers la surestimation tandis que plus le score est inférieur à zéro, plus il tend vers une sous-estimation des performances. Ce graphique indique que plus score de conscience tend vers la surestimation des capacités et plus la variabilité de la vitesse est élevée, témoignant de moins bonnes capacités de conduite.

Limites de l’étude

Une des limites de l’étude repose sur la constitution du groupe contrôle, lequel est plus jeune, a un niveau d’étude plus élevé et comprend plus de femmes que le groupe TNC. Une autre limite s’explique par l’utilisation du simulateur de conduite, les mises en situations ne reflétant donc pas forcément fidèlement les performances observables lors d’une mise en situation sur route. Enfin, les scénarios proposés, notamment les scénarios de suivi, de dépassement et de respect de vitesse, étaient moins coûteux d’un point de vue attentionnel que des situations de conduite réelles étant donné que dans les scénarios proposés, il y avait peu de circulation, aucun changement de direction, pas de virages et peu de distracteurs visuels comme il peut y en avoir sur la route habituellement (e.g., panneaux, publicités). Les scénarios en milieu rural et en milieu urbain étaient plus exigeants d’un point de vue attentionnel que les autres scénarios puisqu'ils s'agissaient de situations nouvelles impliquant de la part du conducteur d'être assez réactif aux évènements inattendus. Il est possible qu’une partie des difficultés présentées par les participants avec TNC proviennent d’une plus faible capacité à s’adapter à la situation de conduite sur simulateur par rapport aux personnes contrôles. Lorsque cela était nécessaire, les patients pouvaient réaliser plusieurs fois la tâche de familiarisation afin de se sentir à l’aise avec la tâche de conduite sur simulateur.

De futures recherches, impliquant un plus grand nombre de patients et un groupe contrôle apparié en âge, en genre et en niveau d’étude, viendront étoffer les résultats de cette première étude. Ces premiers résultats, obtenus sur un simulateur de conduite sont prometteurs dans la mesure où ils démontrent la faisabilité d’une évaluation précise des capacités de conduite de personnes présentant un TNC, phase nécessaire avant une épreuve de conduite sur route.