Lors d’un accident de la route, du premier secours à la prise en charge chirurgicale, le gain de temps est une variable fondamentale pour le devenir de la victime. Tel qu’indiqué dans l’article The probability of death in road traffic accidents. How important is a quick medical response ? (Revue Accident Analysis and Prevention - 2010), réduire de 10 minutes le temps d’intervention peut réduire d’un tiers la probabilité de décès.

L’optimisation de la stratégie d’intervention peut porter sur la rapidité en réduisant les temps d’alerte, de transport, et de prise de décision ; ou le triage en orientant au plus tôt la victime vers un parcours de soin adapté.

Porté par l’Université Gustave Eiffel et en partenariat avec l’Université de Strasbourg, et les équipes de l’école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, le projet iSafe-Virtual-Human vise à développer un système d’alerte et d’optimisation des secours pour les victimes d’accidents de la route. Ce système s’appuie sur un ensemble de briques technologiques dont l’Event data recorder (EDR) et l’e-call dans le véhicule afin de transmettre des informations sur les conditions du choc qui contribueront à prédire par le calcul et l’utilisation d’un modèle virtuel du corps humain les blessures potentielles et le niveau d’urgence. L’objectif final est d’orienter les décisions des acteurs de la chaîne de secours depuis l’information précoce de l’accident jusqu’à la prise en charge paramédicale, médicale et même chirurgicale des victimes.

De l'accident à la prise en charge hospitalière optimisée par iSafe

-

Phase 1 du projet iSafe-Virtual-Human relative à la faisabilité d’un outil d’estimation des blessures basé sur l’utilisation de modèles numériques

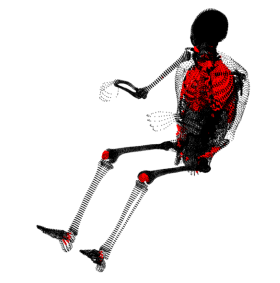

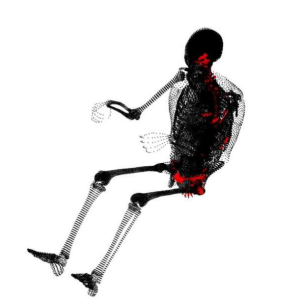

La première phase du projet, relative au démonstrateur virtuel pour la prédiction des scores de blessures par la simulation, a démontré la faisabilité d’un outil d’estimation des blessures, basé sur l’utilisation de modèles numériques. Les données issues des Event data recorder et celles de l’e-call ont ainsi été utilisées afin d’évaluer les décélérations subies par l’occupant lors du choc, lesquelles ont permis de simuler la cinématique du corps humain lors du choc et donc d’évaluer les risques de blessures. Le démonstrateur virtuel identifie correctement les blessures graves dans les deux cas de référence étudiés : le bassin pour le choc latéral et le fémur gauche pour le choc frontal.

Zones à risque de blessure élevé dans le cas du choc frontal

Zones à risque de blessure élevé dans le cas du choc latéral

Les modèles numériques utilisés ont toutefois été relativement conservateurs en indiquant des prédictions de blessures plus importantes que celles réellement observées chez les victimes. Les futurs travaux doivent permettre d’améliorer la bio-fidélité des modèles de corps humain existants et de définir de meilleurs critères de blessure, capables de mieux discriminer les situations lésionnelles des situations non-lésionnelles. Pour les situations de choc frontal et latéral qui ont particulièrement étudiées dans le projet, la vitesse d’impact reste le déterminant principal de la gravité des blessures. Néanmoins, pour le cas du choc latéral, l’angle d’impact a lui aussi une influence significative : plus un choc est perpendiculaire au véhicule, plus il est dangereux.

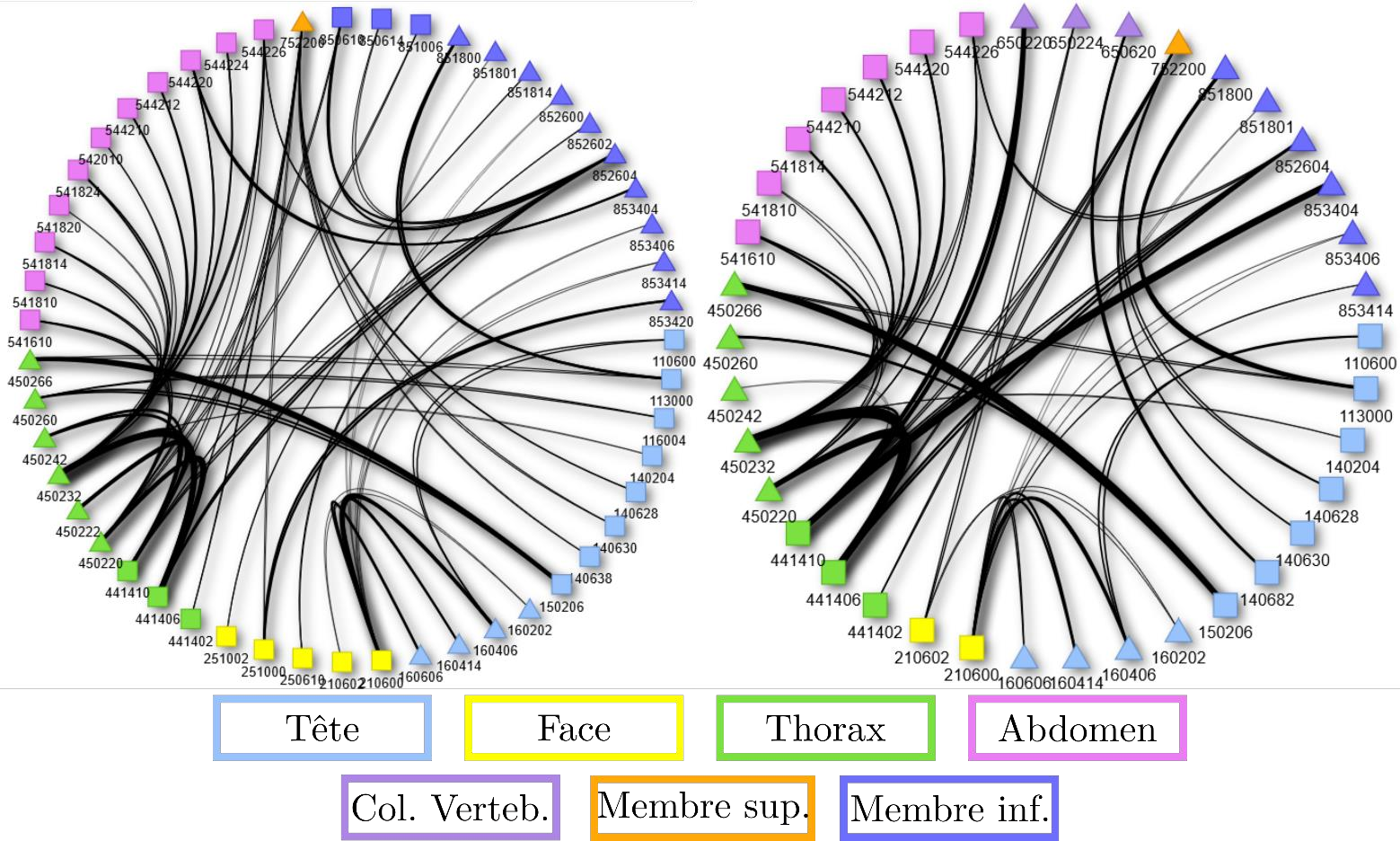

En complément, par l’utilisation des bases de données épidémiologiques, les associations de blessures ont été étudiées. Cette approche complémentaire à la simulation (qui ne peut pas tout prédire) vise à identifier les risques de souffrir d’une lésion sachant que l’on souffre d’une autre. A titre d’exemple, des risques accrus de blessure aux organes internes du thorax ont été identifiés lorsque l’on souffre d’une blessure à la clavicule. Ce travail exploratoire d’analyse du point de vue biomécanique de résultats épidémiologiques s’inscrit dans l’enjeu de l’amélioration de la prise en charge des accidentés de la route.

Associations de blessures élémentaires (classification RTSN) par région corporelle entre blessures simulables et non simulables - à gauche, résultats pour le choc frontal; à droite, pour le choc latéral - données registre du Rhône et données BAAC 1996-2014

Une seconde étude s’est intéressée aux besoins et à l’acceptabilité du dispositif iSafe auprès de pompiers. Les entretiens ont mis en exergue les informations essentielles pouvant contribuer à optimiser le temps d’intervention, notamment le lieu exact de l’accident (coordonnées GPS), la cinétique du choc, le nombre d’impliqués, le type de véhicule accidenté (avec ses spécificités techniques pour faciliter les travaux de désincarcération) ainsi que le niveau d’urgence occasionné par les blessures des victimes, plutôt que le détail de blessures. Ces informations contribueraient à faciliter la prise de décision des pompiers en amont de leur arrivée sur le lieu de l’accident s’agissant du choix des techniques de sécurisation du véhicule et de désincarcération des victimes. Elles permettraient par ailleurs d’optimiser l’intervention en permettant l’envoi des moyens appropriés en termes de véhicules et humains.

La première phase du projet achevée début 2022 a ainsi démontré la faisabilité d’un outil d’estimation des blessures basé sur l’utilisation de modèles numériques.

-

Phase 2 du projet iSafe-Virtual-Human relative à la prédiction de l’évolution de santé d’une victime d’accident

La deuxième phase du projet iSafe-Virtual-Human, finalisée fin 2023, a permis de compléter l’évaluation préclinique des victimes par une analyse des données physiologiques en temps réel pour évaluer plus précisément l’état des victimes. L’enjeu majeur consiste à montrer comment la signature des signaux physiologiques mesurés au plus tôt après la survenue du traumatisme peut être un indicateur pertinent de l’évolution de l’état de santé d’une victime d’accident ; et peut par conséquent améliorer la gestion des urgences médicales après un accident de la route.

La première étape du projet a permis d’identifier les paramètres d’intérêt à mesurer, à savoir :

- la température, paramètre intervenant sur la coagulation du sang et dont une forte baisse constitue un signe d’hémorragie ;

- l’inertie, lequel donne une indication sur l’état neurologique du blessé ;

- le rythme cardiaque, qui peut être mesuré principalement soit par électrocardiographie soit par photo-pléthysmographie comme dans la majorité des montres connectées existantes ;

- et la saturation en oxygène.

Le dispositif de mesure des paramètres physiologiques devant être compact, facile et rapide à poser pour fournir aux secouristes une évaluation en temps réel de la gravite des blessures et de l’état général des blessures, le format des patchs et bracelets a été privilégié.

Les capteurs connectés identifiés comme la solution technologique la plus adaptée au projet iSafe-Virtual-Human comportent la mesure de la température, le mouvement, l’onde de pouls et l’activité électrodermale.

Une base de données a été constituée avec des données relatives à des sujets sains (au repos, en déplacement, en situation de stress…), des enregistrements de chutes et chocs ainsi que des données relatives à des sujets pris en charge au service de réanimation de la Timone. Le déploiement du capteur auprès des structures de secours locales partenaires au projet n’a pas pu être réalisé de sorte que les données préhospitalières post-accident de la route doivent encore être insérées afin de compléter la base de données du projet.

Photos des essais réalisés. En haut : chute de mannequin, en bas : simulation accident de skieur contre les matelas au filet.

Une méthodologie d’analyse des signaux physiologiques a ensuite été développée afin de calculer un score de gravité, directement et en temps réel à partir des données mesurées par un capteur connecté portable, afin d’assister les équipes de secours et de leur faire gagner du temps dans la phase de diagnostic dans un contexte de triage et/ou de décision sur les soins. A l’inverse des scores dont le calcul nécessite l’intervention d’un médecin, le score de gravité calculé automatiquement peut être mis à jour au cours du temps, permettant un suivi en temps réel facilitant l’identification des patients dont la situation se dégrade. Un des enjeux majeurs consiste à détecter les défaillances hémodynamiques, respiratoire et cardiaque. Un algorithme d’alerte précoce utilisant les données physiologiques pour identifier rapidement les cas les plus critiques a été développé par l’équipe de recherche ainsi qu’une interface de triage destinée aux services de secours.

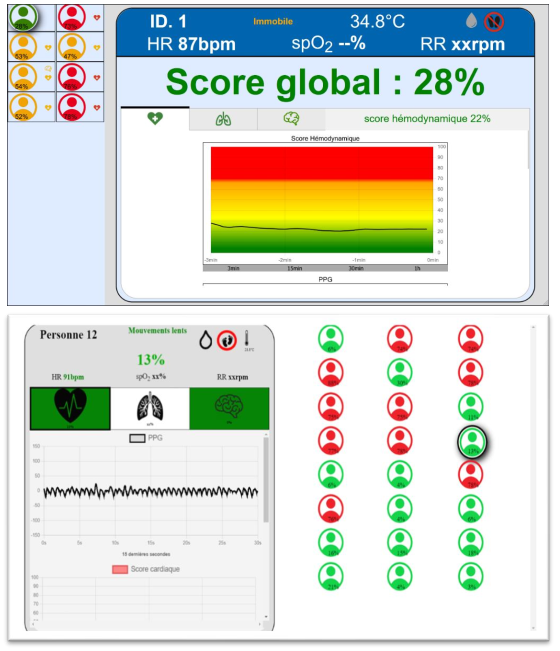

Exemple d’interfaces développées et testées auprès des services de secours

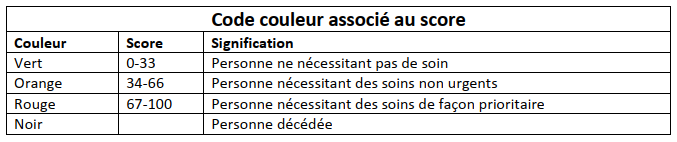

L’utilisation de couleurs permet de simplifier la lecture de l’interface, chaque code couleur étant associé à un score de gravité des blessures.

Sur l’interface développée, l’état global des individus permet de fournir aux secouristes une vision globale du nombre d’individus en rouge, orange, et vert. De manière plus précise, l’interface permet de visualiser les valeurs des paramètres physiologique (température, rythme cardiaque, respiratoires…) de chaque individu ainsi que des indications sur leur activité (type de mouvement). Enfin, une icône s’active si un risque d’hémorragie est détecté.

Le système iSafe-Virtual-Human est encore en cours de développement et doit être testé en situation réelle. Il permettra le scoring des patients victimes d’accident de la route et pourra aussi être utilisé dans les situations sanitaires exceptionnelles (aide au triage, surveillance de situations avec de nombreuses victimes…).