Mené par Université Gustave Eiffel (UGE) et Ergo-Centre, le projet « Cohérence » vise à étudier le parcours des actions et messages diffusés localement par les autorités publiques, de leur élaboration, diffusion jusqu’à leur réception par les publics cibles. Le projet s’est intéressé à la situation singulière de la Guadeloupe, où l’accidentalité et le nombre de tués ne cessent d’augmenter malgré la multiplication des actions de sensibilisation.

La sécurité routière : un enjeu fort en Guadeloupe

L’amélioration du comportement des usagers grâce à un message de communication dépend de divers facteurs et acteurs. Or, malgré des actions de sensibilisation de qualité et une implication forte de l’ensemble des acteurs publics, la mortalité et l’accidentalité routières en Guadeloupe restent particulièrement élevées, rapportées à la population et à la taille du territoire. Ainsi, 2019, le département a dénombré 47 morts et s’est placé à la 4ème position des départements les plus meurtriers de France pour 1 000 habitants.

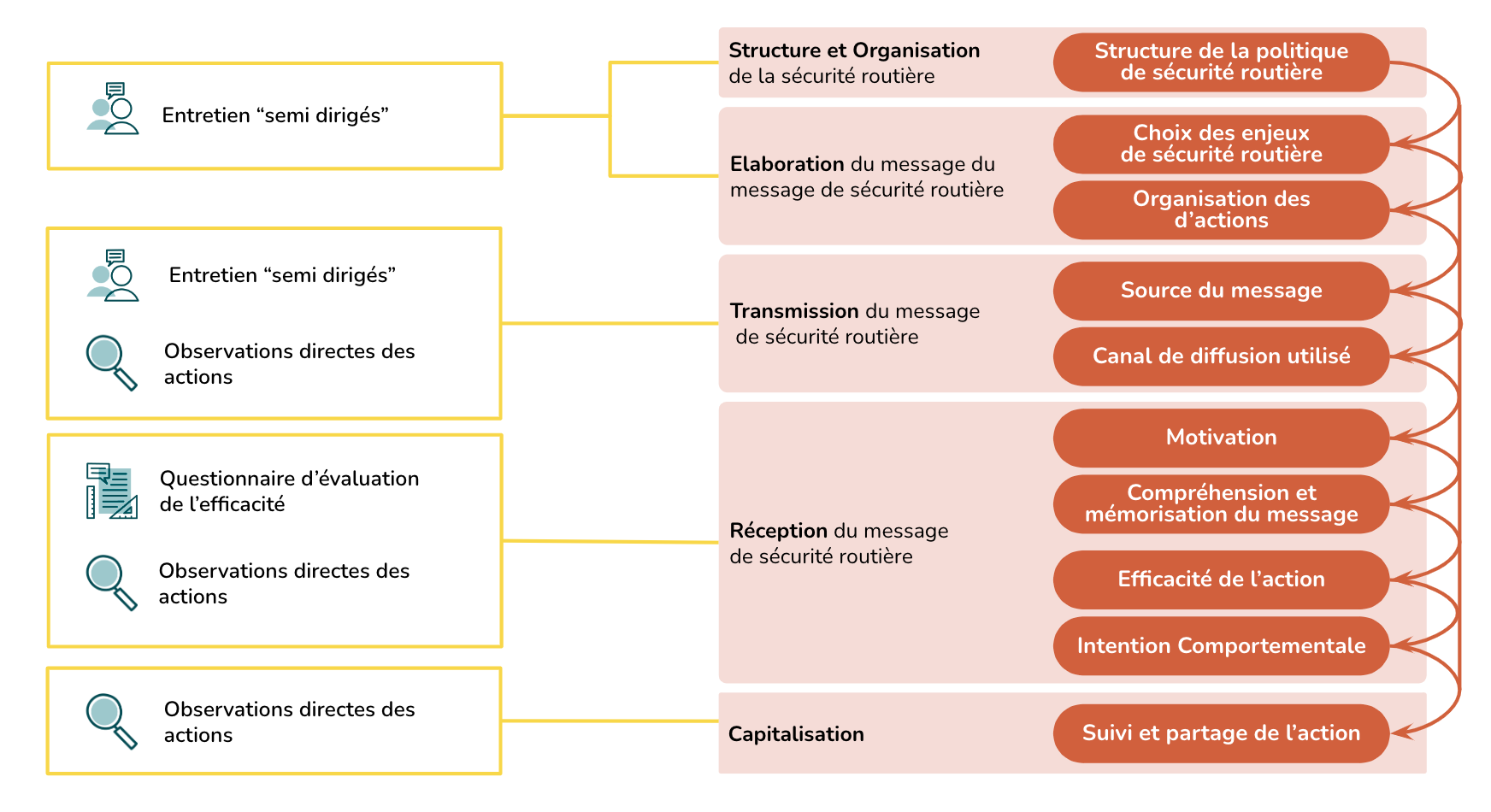

Pour comprendre les défis rencontrés, une analyse du territoire, de ses contraintes, et du mode de vie de ses habitants a été effectuée. Elle s’est basée sur des entretien « semi-dirigés », des observations et des questionnaires. 21 entretiens ont été menés auprès de différents acteurs de la sécurité routière de Guadeloupe et 6 observations ont été réalisées lors de journées de sensibilisation aux risques routiers. Afin d’évaluer les actions de sécurité routière, les questionnaires ont été transmis, a posteriori, à chaque organisateur des actions de sensibilisation ayant été observées. Il s’agissait d’évaluer chaque étape de la chaîne de transmission des messages de communication : de l’élaboration du message à sa réception (CF. figure1).

Figure 1 Synthèse des méthodes utilisés dans le cadre du modèle d’analyse globale du processus de communication - Rapport cohérence Guadeloupe p16

Bilan des actions de sensibilisation

La Guadeloupe peut compter sur un réseau actif d'intervenants départementaux en sécurité routière (IDSR) et d’associations locales proposant des actions de sensibilisation. Ces volontaires, relais locaux des décideurs publics, sont légitimes compte tenu de leur activité professionnelle ou de leur expérience personnelle, et très motivés. Mais les acteurs témoignent d’un manque de temps chronique en raison de la pluralité des missions et des problèmes locaux (taux d’échec trop important à l’examen du permis de conduire).

La qualité de la transmission des messages lors des actions de sensibilisation a été mesurée via l’effectivité de la réception de l’information par les participants : les scores obtenus sont souvent supérieurs aux scores obtenus lors de l’évaluation d’actions menée en France métropolitaine. Cependant, le public touché est composé essentiellement de femmes, alors que les hommes composent la majorité des personnes tuées sur les routes de Guadeloupe. Il est ainsi légitime de s’interroger sur la transmission du message vers les publics cibles, les hommes et en particulier les jeunes hommes.

Les pistes d’amélioration

Toutefois, d’autres éléments ont été évoqués tels que le besoin d’avoir des messages plus adaptés au contexte local ainsi que la nécessité pour les différents partenaires de déployer les actions de façon plus synchronisées. Un plan d’actions commun permettrait de fédérer les acteurs autour des thématiques prioritaires avec un contenu homogène.

Un autre point d’amélioration serait de toucher les personnes concernées par les enjeux de sécurité routières. Ainsi, la mise en place d’actions en direction des hommes et des jeunes en tenant compte de leurs centres d’intérêt, l’implication des universités locales, et l’accompagnement des femmes comme ambassadrices de la sécurité routière dans les foyers devraient permettre de mieux toucher les publics cibles. Les actions devraient être régulièrement évaluées afin d’adapter les messages le cas échéant.